2025-02-18

984370 阅读

2月18日2月15 - 16日,由中国全固态电池产学研协同创新平台主办的2025中国全固态电池产学研协同创新平台年会暨第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛在北京举行。本次论坛以“全固态电池材料创新与研发平台升级”为主题,吸引了来自“政-产-学-研-金”各界的400余位代表参会,共同探讨全固态电池的创新突破与挑战。

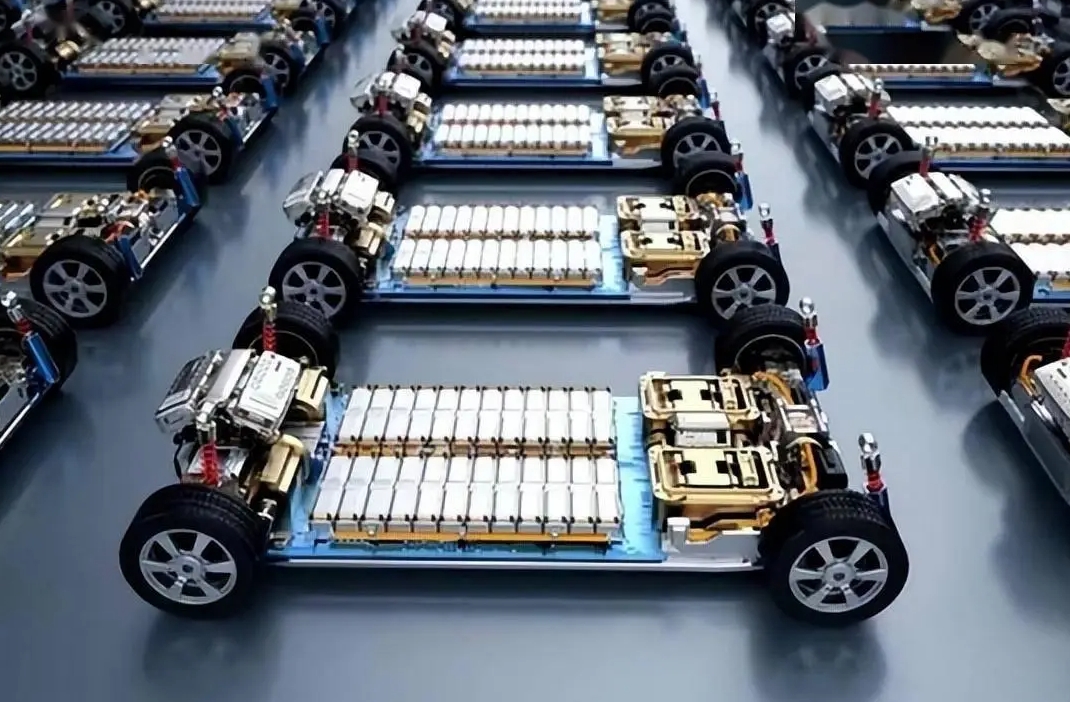

全国政协常委、经济委员会副主任苗圩在论坛上指出,固态电池作为下一代电动车动力电池的技术方向,虽在技术指标上领先于三元锂电池,但目前技术工艺尚未成熟。从全球研发进展来看,大体上2027年前后才能实现小批量生产,距离大规模量产还需要更长时间。他强调,固态电池产业化仍需解决技术、工艺和成本问题,且半固态电池属于液态电池范畴,不能与固态电池混为一谈。在成本方面,当前液态锂离子电池单体成本约每瓦时0.5元,而固态电池在未大规模量产时,仅材料成本每瓦时就超2元,成本过高限制了其现阶段的普及 。

中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高在主旨报告中研判了全固态电池技术路线。他表示,当前应聚焦以硫化物电解质为主体电解质,匹配高镍三元正极和硅碳负极的技术路线,以比能量400瓦时/公斤、循环寿命1000次以上为性能目标,确保2027年实现轿车小批量装车,2030年实现规模量产。欧阳明高还预测了不同阶段的技术发展方向:2025 - 2027年开发石墨/低硅负极硫化物全固态电池,攻克硫化物固态电解质;2027 - 2030年开发高硅负极硫化物全固态电池,攻关高容量硅碳负极;2030 - 2035年则以更高的能量密度为目标,攻关锂负极,向复合电解质和高电压高比容量正极发展。此外,他还提到团队已联合三十余家企业开展全固态电池垂直领域大模型的研发与优化,利用AI技术加速关键材料体系创新。

中国科学院院士孙世刚认为,高能固态电池面临提升固态电解质离子导电率、与电极材料匹配性以及构筑稳定固界面等挑战。尽管目前固态电池研究取得重要进展,但仍需解决诸多基础科学和工程技术难题,才能推进其产业化、规模化应用。

从产业布局来看,多家国际车企和国内车企都在固态电池领域积极布局并加大投资。丰田预计2027 - 2028年固态电池进入实用化阶段,2030年后大规模生产;三星预计2027年开始量产。国内方面,中国一汽首席科学家王德平透露,自2014年启动研发的全固态电池项目将于2027年实现小批量应用;比亚迪锂电池有限公司CTO孙华军表示,比亚迪计划2027年前后启动全固态电池的批量示范装车应用,2030年后实现大规模商业化应用。动力电池巨头宁德时代则主攻硫化物路线,正开展20安时样件试制,预计2027年小批量生产 。

此次论坛还举办了2025中国全固态电池产学研协同创新平台年会高层闭门会,与会嘉宾深入探讨了我国发展全固态电池的顶层设计,厘清关键定义与标准,达成共识。未来,产学研各界将协同合作,抓住机遇,应对挑战,扎实工作,争取早日实现全固态电池产业化目标,推动新能源汽车产业迈向新高度。

“简单代步车”宏光MINIEV家族4月再掀销量热潮,单月热销28990台,蝉联57个月A00级新能源汽车销量冠军,实力开启代步车2.0时代,再次展现中国新能源代步车领导者的地位!

2025-05-07

68738阅读

在4月23日开幕的上海国际车展上,红旗品牌携金葵花子品牌和天工家族、H家族两大产品序列,共23台展车组成的全新产品阵容参展,尽展红旗品牌“All in”新能源战略新成果,和“为用户造好车”的品牌初心。

2025-04-23

781312阅读

4月23日,“宝骏享境,智享新境”宝骏享境上市发布会在2025年上海国际车展顺利举行。会上,宝骏汽车首款“智能超舒适旗舰家轿”宝骏享境正式上市,共推出四款配置,上市当日起,购车享置换一口价12.58万元-14.98万元,携手宝骏全球品牌代言人龚俊,给用户带来更愉悦的生活体验。

2025-04-23

65772阅读

大众汽车集团坚定落实“在中国,为中国”战略。2025上海车展,标志着集团正式开启战略成果的“交付模式”。车展前夕,“大众汽车集团媒体之夜”(后称:集团之夜)盛大举行。

2025-04-23

67900阅读